食品の新商品開発に必要な考え方、取り組み方

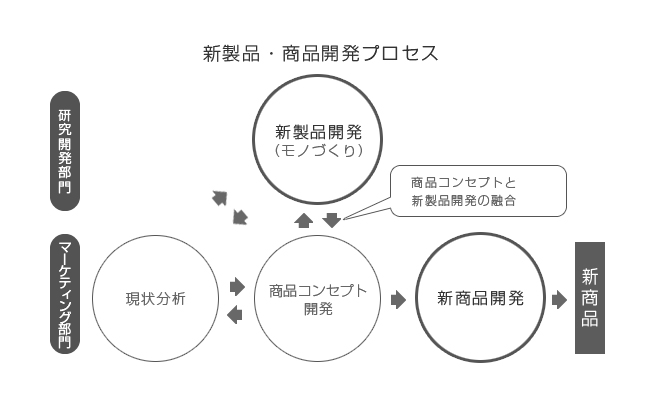

新製品開発とはモノづくり、新商品開発とはコトづくり、この二つが連携してお客様の心に刺さるヒット商品が生まれます。

大切なことはお客様が魅力を感じる商品であること。

消費者心理を理解、把握し、消費者が魅力的と思う新商品の開発が欠かせません。

新製品開発と新商品開発

最初は「どんな製品にしようか」と考え、その後にネーミング、パッケージ、キャッチコピーを考えます。

食品業界では「新商品開発」という言葉が使われますが、新商品開発には始めに新製品開発(=モノづくり:機能的価値づくり)があって、出来た製品をより消費者に注目される魅力的なものにするためにネーミング、パッケージ、キャッチコピーを考える新商品開発(=魅力向上:情緒的価値づくり)という流れが一般的です。

「新商品開発」という言葉が間違っているということではなく、広義の新商品開発を進めるにあたって新製品開発と狭義の新商品開発プロセスがあるのです。

商品が売れないのは、製品力はあっても商品力が無いからですか?商品力があっても製品力が無いからですか? 製品力が弱いのであれば新製品開発を商品力が弱ければ新商品開発を強化しましょう。

「商品」の「商」は「売り買いして利益を得ること」という意味があり、製品をお客様に買ってもらえるようにパッケージ、ネーミング、キャッチコピーなどの工夫して店頭に並んだものが「商品」。

中小の食品メーカーでは新製品開発も新商品開発も担当者が同じであることが多いのですが、中堅以上の食品メーカーの多くでは「新製品開発部」や「新製品開発研究所」という名称の「新製品開発部門」があり「新商品開発部門」とは業務が異なっています。

食品に対する消費者の基本的ニーズは「おいしさ」

しかし「おいしさ」は主観的なもので万人においしい食品は存在しません。

どうしたら多くのお客様が持つ「おいしさ」というニーズを満たすことが出来るのか、それが食品における新商品開発の特異性であり難しさです。

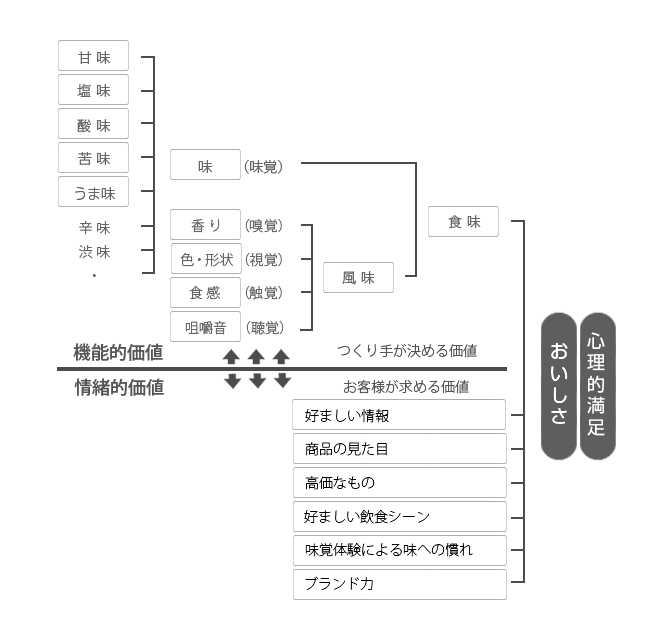

上の図のように「おいしさ」は味や風味だけでなくお客様の心理状態も含めて決まります。

食品メーカーの方から「うちの商品はこんなにおいしいのにどうして売れないのだろう」という声を聞きますが「おいしさ」は作り手が決めるのではなくお客様が決めるのです。

「おいしさはお客様が決める」 この考え方が食品の新商品開発の基本です。

お客様が「おいしそう」と感じる心理

市場にある食品にはおいしいものばかり。

日本人ならではの食に対する心配り、繊細さ、向上心があってこそだと思います。

おいしいのは当たり前の日本の食品市場において自社商品が売れるようになるためには、ターゲットとするお客様の「心に響くおいしい」商品でなくてはなりません。

お客様の心理に基づく「好ましい情報」「商品の見た目」「好ましい飲食シーン」「味覚体験による味への慣れ」「ブランド力」この5つの要素を理解し、取り込むことが今の時代の食品新商品開発のポイントと言っても過言ではありません。

好ましい情報

口コミやネットなどの高い評価、高級食材の使用。

商品の見た目

視覚で感じるおいしさ。

高価なもの

高いものはおいしい。

好ましい飲食シーン

皆で楽しく食べる食事がおいしく感じる。

味覚体験による味への慣れ

食べなれたものはおいしい。

ブランド力

売れているもの、人気のあるものはおいしい。

食品のヒット商品を生み出す基本的な新商品開発ステップ

↓

STEP2:お客様が求めている商品をつくる。

↓

STEP3:その商品の存在、価値をお客様に伝え、繰り返し購入してもらえる施策を講じる。

この3つのステップが新商品開発の基本ですが、それぞれのステップをどのように捉え、取り組んでいったらいいのか考察してみましょう。

各ステップを考察してみましょう。

お客様のニーズを見つけ出す。

家族、友人と食事に行くときに「何を食べようか」と聞いた時に「何かおいしいものを食べたい」との答えが多いのではないでしょうか?

これも一つの「ニーズ」ですが、新商品開発でどのような商品をつくればいいのかの指針にはなりません。

消費者調査をしたところで消費者からは既存商品をベースにした些細な改良点が出るだけで新商品開発に必要なニーズは見つかりません。

そもそも消費者はどんな素材を使い、どんな加工方法を採用すれば自分にとってどんないいことがあるかはわかりません。

消費者ニーズを見つけ出すには、新商品開発関係者(研究開発、マーケティング、営業)が生活者の立場で自分なら持つであろうニーズを持つこと、自分の周囲の家族、友人の食品に対する購買心理、購買態度を観察しニーズの推測をすることが必要です。

そして集めたニーズに優先度をつけて必要であれば消費者調査を行い消費者に当該ニーズがあるかないかの確認をして次のステップに進むようにします。

このような体制が社内に出来ているかいないかが新商品開発の成果を左右することになります。

「ニーズ」の他に「ウォンツ(より具体的商品に近いニーズ)」、「顕在ニーズ(消費者が意識しているニーズ)」「潜在ニーズ(本人が意識していないニーズ)」という分類がありますが、実際の新商品開発の現場ではこれらを一括りにして「ニーズ」と理解しておけば十分です。

お客様が求めている商品をつくる。

ここでのステップで大切なことは、誰に買ってもらうか(=ターゲット)をまず決めることです。

万人が「おいしい」と思う商品、万人が満足する商品は存在しません。

設定したニーズに満足してくれる消費者はどんな人たちなのかを明確にして、その人たちに満足してもらうにはどのような素材を使い、どのような加工方法でどのような味わいにし、価値を付加すればいいのかを考え製品の検討(=新製品開発)を進めます。

万人に受け入れてもらおうとすると八方美人の特徴の無い商品になってしまい、可もなく不可もないために多くの競合品の中に埋もれてしまいます。

消費者は意識的、無意識であれ「違い」を根拠に商品を選んでいるので競合品と違いがなくてはなりません。

違い、独自性をつくるのは新商品開発における原材料、加工法、商品化におけるパッケージ、ネーミング、キャッチコピーなどになります。

その商品の価値、存在をお客様に伝える。

宣伝だけでなくパッケージ、POPなどにその商品の特徴、価値を明確に伝えるネーミング、キャッチコピー、パッケージデザインで訴求します。

魅力がある商品であればあるほど「これも伝えたい、あれも伝えたい」と考えがちですが、出来るだけ訴求点を絞り込みします。

特に食品の場合、お客様はその商品の持つ多くの情報を時間をかけて検討し自分にとって価値のある商品か否かを判断すうrことはしません。

店頭に並んだ多くの商品を一瞥しただけで好みの商品を選択しています。

情報に強弱をつけ、絞り込むことでその情報が記憶に残ります。

「おいしそう」と思える情報を文字、画像で訴求することでお客様のトライアルユースが起こり、気に入ってもらえればその商品に愛着を持ち継続購入につながります。

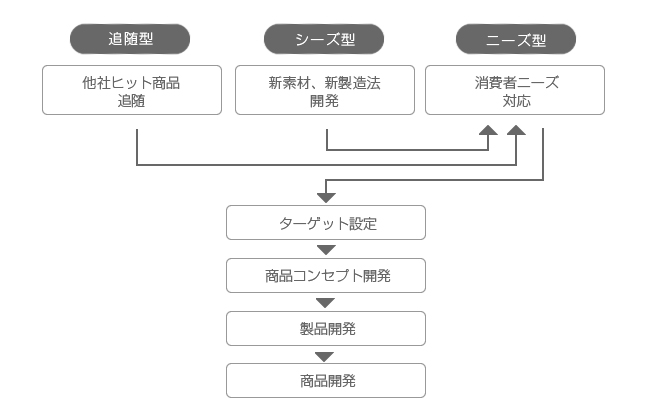

新商品開発の進め方

追随型: 他社ヒット商品の追随

シーズ型: 研究・開発部門での新しい素材、製造法、品質の開発

ニーズ型: 顧客のニーズ対応

追随型:他社ヒット商品の追随による新商品開発

競合他社のヒット商品を分析し、売れてる要因は何か、それを購入している消費者のニーズはどのようなものかを考え、競合他社のヒット商品を上回る価値ある製品、魅力的商品を追求した新商品開発を行う必要があります。

単に先行他社商品と同じレベルの価値や魅力しかないモノマネ、追随商品ではヒット商品になるのは難しいでしょう。

シーズ型:研究・開発部門での新しい素材、製造法、品質の開発による新商品開発

その製品の価値が高いのであれば、その価値を受け入れてくれるターゲットはどのような人たちか、そしてそのターゲットのニーズを満たすものかを検討し、その価値をどのように伝えるかを考えれます。

しかしターゲット、ニーズが明確にならない場合もあり、その場合は無理に新商品開発を進めないことが大切になります。

ニーズ型:消費者ニーズへの対応による新商品開発

ニーズがわかればそれを満たす方向で新商品開発を進めればいいのですからやはり比較的簡単に新商品開発を進めることが出来ます。

事情調査ではなかなか消費者の本音を聞き出すことは難しく、研究開発部門、マーケティング部門が常に消費者ニーズを見つけ出せるような体制を作り上げ、連携していくことが大切になります。

このように状況によって新商品開発のプロセスは変わってきます。

新商品企画開発のポイント

新商品企画開発のポイント